逢雪宿芙蓉山主人中的名句是什么

逢雪宿芙蓉山主人中的名句是柴门闻犬吠,风雪夜归人。

这首诗写作者雪夜投宿芙蓉山的所见所闻,生动地描述了山民的清贫生活。

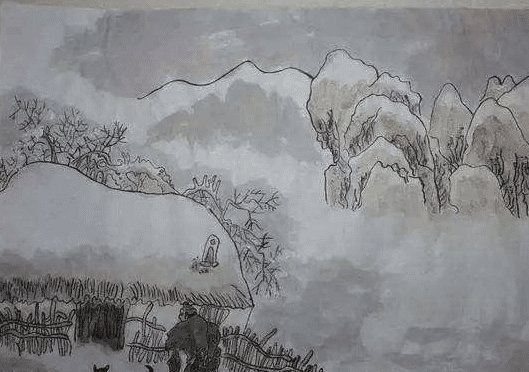

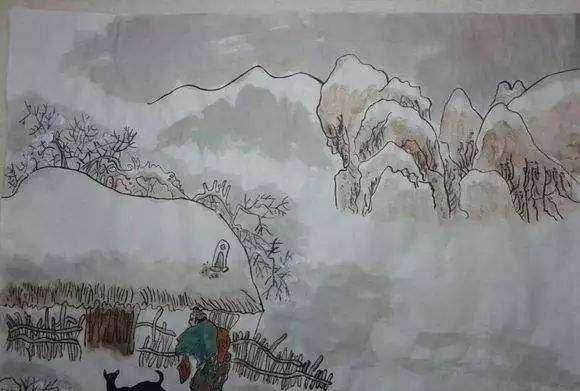

《逢雪宿芙蓉山主人》是唐代诗人刘长卿的一首五言古诗,这首诗描绘的是一幅风雪夜归图。

前两句写诗人投宿山村时的所见所感。

后两句写诗人投宿主内人家以后的情景。

描画出一幅以旅客暮夜投宿,山家风雪人归为素材的寒山夜宿图。

逢雪宿芙蓉山主人的古诗原文

逢雪宿芙蓉山主人的古诗是:日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。

全诗意思:暮色降临山色苍茫愈觉路途远,天寒冷茅草屋显得更贫困。柴门外忽传来犬吠声声,风雪夜回宿家的家人回来了。

这首诗描绘的是一幅风雪夜归图。前两句,写诗人投宿山村时的所见所感。首句中“日暮”点明时间:傍晚。“苍山远”,是诗人风雪途中所见。

青山遥远迷蒙,暗示跋涉的艰辛,急于投宿的心情。下句“天寒白屋贫”点明投宿的地点。“天寒白屋贫”:主人家简陋的茅舍,在寒冬中更显得贫穷。“寒”“白”“贫”三字互相映衬,渲染贫寒、清白的气氛,也反映了诗人独特的感受。

就写作角度而言,前半首诗是从所见之景着墨,后半首诗则是从所闻之声下笔的。因为,既然夜已来临,人已就寝,就不可能再写所见,只可能写所闻了。“柴门”句写的应是黑夜中、卧榻上听到的院内动静:“风雪”句应也不是眼见,而是耳闻。

是因听到各种声音而知道风雪中有人归来。这里,只写“闻犬吠”,可能因为这是最先打破静夜之声,也是最先入耳之声,而实际听到的当然不只是犬吠声,应当还有风雪声、叩门声、柴门启闭声、家人回答声,等。

这些声音交织成一片,尽管借宿之人不在院内,未曾目睹,但从这一片嘈杂的声音足以构想出一幅风雪人归的画面。

《逢雪宿芙蓉山主人》这首诗是什么意思?

《逢雪宿芙蓉山主人》整首诗是:

日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

译文:

暮色降临山色苍茫愈觉路途远,天寒冷茅草屋显得更贫困。柴门外忽传来犬吠声声,风雪夜回宿家的家人回来了。

诗歌赏析

这是一首出色的五言写景绝句。诗人真切而生动地描绘出了冬天的一夜晚,芙蓉山里的所见所闻,寥寥几笔再现出了风雪中的景物和贫寒人家的生活。

诗的一二两句“日暮苍山远,天寒白屋贫”,用对句的形式开头,写出了眼中所见。在苍茫的暮色中,诗人行进在荒僻的旅途上,青苍苍的芙蓉山逶迤远去,路途漫长而艰苦;严冬季节,天气寒冷,山脚下呈现在眼前的十分简陋的房屋,显得冷落而萧条。

“日暮”,点明了投宿的时间。“苍山”,指芙蓉山,点明投宿的地点。一个“远”字,写出了归途的遥远和途中跋涉的艰辛。“天寒”,点明了季节时令;“白屋贫”写出了山里人家的苦寒凄凉。

诗的前两句的佳妙之处在于对仗工整,“日”对“天”,“苍山”对“白屋”,“远”对“贫”,词性相同,平仄互谐,异常妥贴自然。

诗的三四两句“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,投宿的时候是黄昏时分,风雪交加,这时,传来柴门开动的声响,紧接着是一阵清脆的犬吠,原来是主人家出外谋生的人顶风冒雪回来了。这两句描写山村风雪之夜的情景非常生动逼真。

这首诗前两句写眼中所见,后两句写耳中所闻;前两句写“日暮”时的景物,后两句写夜间的动静。诗人犹如一个高明的画家,以简练而又鲜明的线条为人们留下了一幅生动的写生画——山村雪夜借宿图。

逢雪宿芙蓉山主人

【作者】:刘长卿--《逢雪宿芙蓉山主人》

日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

【注释】:

芙蓉山:今湖南桂阳,宁乡等地均有芙蓉山,未知实指何处。

白屋:如茅屋。多指贫民住的简陋屋舍。

【赏析】:

暮色苍茫,山路漫漫,天寒地冻,茅屋的主人听见柴门犬吠声,出来一看--风雪之夜有人来投宿;而旅客听见柴门犬吠声,喜出望外--风雪之夜有处可投宿营。这是"五言长城"刘长卿描绘的一幅"寒山夜宿图"。诗中没有明写人物,却感到其人呼之欲出,没有直抒怀有情怀,但觉得其情动人肺腑

这首诗描绘的是一幅风雪夜归图。

前两句,写诗人投宿山村时的所见所感。首句“日暮苍山远”,“日暮”点明时间,正是傍晚。“苍山远”,是诗人风雪途中所见。青山遥远迷蒙,暗示跋涉的艰辛,急于投宿的心情。次句“天寒白屋贫”点明投宿的地点。“白屋”,主人家简陋的茅舍,在寒冬中更显得贫穷。“寒”“白”“贫”三字互相映衬,渲染贫寒、清白的气氛,也反映了诗人独特的感受。

后两句写诗人投宿主人家以后的情景。“柴门闻犬吠”,诗人进入茅屋已安顿就寝,忽从卧榻上听到吠声不止。“风雪夜归人”,诗人猜想大概是芙蓉山主人披风戴雪归来了吧。这两句从耳闻的角度落墨,给人展示一个犬吠人归的场面。

这首诗历来解释不同,主要分歧是在对“归”的理解上。一种意见认为“归”是诗人的来到,诗人在迷漫风雪中忽然找到投宿处,如“宾至如归”一般。另一种意见是芙蓉山主人风雪夜归。关键是诗人的立足点在哪里。前者,诗人是在“白屋”外,在风雪途中;后者,诗人在“白屋”内,或前两句在屋外,后两句在屋内。

这首诗用极其凝炼的诗笔,描画出一幅以旅客暮夜投宿、山家风雪人归为素材的寒山夜宿图。诗是按时间顺序写下来的。首句写旅客薄暮在山路上行进时所感,次句写到达投宿人家时所见,后两句写入夜后在投宿人家所闻。每句诗都构成一个独立的画面,而又彼此连属。诗中有画,画外见情。

诗的开端,以“日暮苍山远”五个字勾画出一个暮色苍茫、山路漫长的画面。诗句中并没有明写人物,直抒情思,但使读者感到其人呼之欲出,其情浮现纸上。这里,点活画面、托出诗境的是一个“远”字。它给人以暗示,引人去想象。从这一个字,读者自会想见有人在暮色来临的山路上行进,并推知他的孤寂劳顿的旅况和急于投宿的心情。接下来,诗的次句使读者的视线跟随这位行人,沿着这条山路投向借宿人家。“天寒白屋贫”是对这户人家的写照;而一个“贫”字,应当是从遥遥望见茅屋到叩门入室后形成的印象。上句在“苍山远”前先写“日暮”,这句则在“白屋贫”前先写“天寒”,都是增多诗句层次、加重诗句分量的写法。漫长的山路,本来已经使人感到行程遥远,又眼看日暮,就更觉得遥远;简陋的茅屋,本来已经使人感到境况贫穷,再时逢寒冬,就更显出贫穷。而联系上下句看,这一句里的“天寒”两字,还有其承上启下作用。承上,是进一步渲染日暮路遥的行色;启下,是作为夜来风雪的伏笔。

这前两句诗,合起来只用了十个字,已经把山行和投宿的情景写得神完气足了。后两句诗“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,写的是借宿山家以后的事。在用字上,“柴门”上承“白屋”,“风雪”遥承“天寒”,而“夜”则与“日暮”衔接。这样,从整首诗来说,虽然下半首另外开辟了一个诗境,却又与上半首紧紧相扣,不使读者感到上下脱节。但这里,在承接中又有跳越。看来,“闻犬吠”既在夜间,山行劳累的旅人多半已经就寝;而从暮色苍茫到黑夜来临,从寒气侵人到风雪交作,从进入茅屋到安顿就寝,中间有一段时间,也应当有一些可以描写的事物,可是诗笔跳过了这段时间,略去了一些情节,即使诗篇显得格外精炼,也使承接显得更加紧凑。诗人在取舍之间是费了一番斟酌的。如果不下这番剪裁的功夫,也许下半首诗应当进一步描写借宿人家境况的萧条,写山居的荒凉和环境的静寂,或写夜间风雪的来临,再不然,也可以写自己的孤寂旅况和投宿后静夜所思。但诗人撇开这些不去写,出人意外地展现了一个在万籁俱寂中忽见喧闹的犬吠人归的场面。这就在尺幅中显示变化,给人以平地上突现奇峰之感。

就写作角度而言,前半首诗是从所见之景着墨,后半首诗则是从所闻之声下笔的。因为,既然夜已来临,人已就寝,就不可能再写所见,只可能写所闻了。“柴门”句写的应是黑夜中、卧榻上听到的院内动静:“风雪”句应也不是眼见,而是耳闻,是因听到各种声音而知道风雪中有人归来。这里,只写“闻犬吠”,可能因为这是最先打破静夜之声,也是最先入耳之声,而实际听到的当然不只是犬吠声,应当还有风雪声、叩门声、柴门启闭声、家人回答声,等等。这些声音交织成一片,尽管借宿之人不在院内,未曾目睹,但从这一片嘈杂的声音足以构想出一幅风雪人归的画面。

诗写到这里,含意不伸,戛然而止,没有多费笔墨去说明倾听这些声音、构想这幅画面的借宿之人的感想,但从中透露的山居荒寒之感,由此触发的旅人静夜之情,都不言自见,可想而知了。

以上就是关于逢雪宿芙蓉山主人的古诗原文,逢雪宿芙蓉山主人中的名句是什么的全部内容,以及逢雪宿芙蓉山主人中的名句是什么的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【易百科】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。