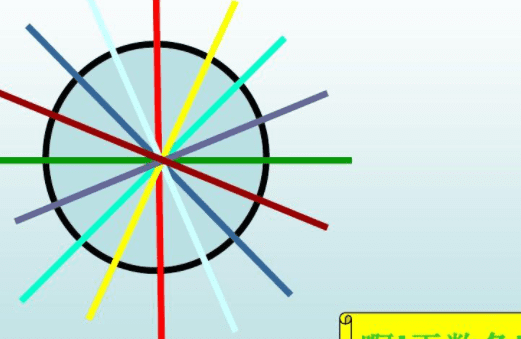

电镜下基膜一般由哪两层构成

电镜下基膜一般由基板和网板两层构成,而基板还可以分为透明板和致密板,靠近上皮的部分为基板,与结缔组织相接的部分为网板,二者分别由上皮细胞和结缔组织中成纤维细胞产生。

基膜是一种复合的细胞外结构,位于上皮细胞基底面与结缔组织的膜状结构,具有支持连接作用,亦是物质通透的半透膜,是细胞外基质的特异区。

血管球基膜镜下表现有哪些

血管球基膜(glomerular basement membrane):血管球基膜较厚(成人的基膜厚约330nm),位于足细胞次级突起与毛细血管内皮细胞之间或足细胞次级突起与血管系膜之间,光镜下基膜为均质状,PAS反应阳性。电镜下可见基膜分三层,中层较厚而致密,内、外层较薄而稀疏。基膜内主要含有Ⅳ型胶原蛋白、蛋白多糖和层粘连蛋白(laminin),形成以Ⅳ型胶原蛋白为骨架的分子筛,骨架上附有的糖胺多糖是以带负电荷的硫酸肝素为主,故基膜对滤液中的大分子物质有选择性通透作用。

肾小体类似一个滤过器,以滤过方式形成滤液。当血液流经血管球毛细血管时,管内血压较高,血浆内部分物质经有孔内皮、基膜和足细胞裂孔膜滤入肾小囊腔。这三层结构称为滤过膜(filtration membrane),或称滤过屏障(filtration barrier)。滤入肾小囊腔的滤液称原尿,原尿除不含大分子的蛋白质外,其成分与血浆相似。滤过膜的三层结构分别对血浆成分具有选择性通透作用。

上皮细胞的基底面有哪些特化结构

上皮细胞的基底面常有基膜、质膜内褶和半桥粒三种特化结构。

基膜:是位于上皮基底面与其深面结缔组织之间的一层薄膜。电镜下可分为两层,由上而下分别为基板和网板。基膜由上皮和其下方的结缔组织共同产生,是两者进行物质交换的选择性透过膜,并有支持、连接作用,对上皮细胞的增殖、分化、迁移等也有重要作用。

质膜内褶:是细胞基底面的细胞膜向胞质内凹陷而形成的一些微小皱褶,皱褶之间的胞质中富含线粒体。其生物学意义是扩大了细胞基底部的表面积,有利于水和电解质的迅速转运。

半桥粒:是上皮细胞基底面与其下方基膜间的半个桥粒样结构,可将上皮细胞牢固地连接在基膜上。

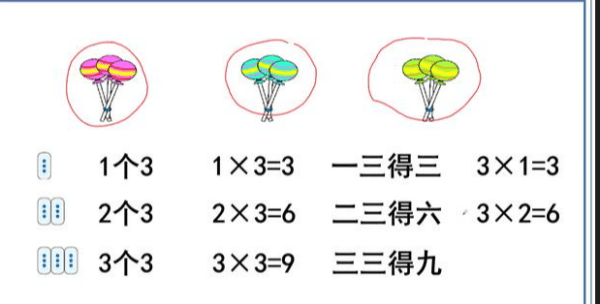

肾小球过滤如何计算

在肾小球和肾小囊之间有基膜

真正起过滤作用的是基膜

基膜是上皮细胞基底面与深部结缔组织之间共同形成的薄膜.

由于很薄,在HE染色切片上一般不能分辨,但是假复层纤毛柱状上皮和复层扁平上皮的基膜较厚,可见呈粉红色.用镀银染色,基膜呈黑色.在电镜下,基膜分为两部分,靠近上皮的部分为基板,由上皮细胞分泌产生;与结缔组织相接的部分为网板,由结缔组织的成纤维细胞分泌产生.

基膜不仅对组织结构起支持作用,同时也是渗透性的障碍,调节分子和细胞的运动。在肾细胞中,基膜可以作为一种过滤器,允许小分子进入尿液,却扣下大分子的蛋白质。表皮细胞下的基膜一方面阻止结缔组织的细胞进入表皮,另一方面允许“防卫战士”;白细胞的移动。

此外,在肾小球的血管上还有小孔,血管球毛细血管内皮很薄。电镜下可见毛细血管内皮细胞的胞体有许多圆形小孔,称为裂孔,孔径约50~100nm,分布比较规整。在毛细血管内皮细胞和肾小囊足细胞之间有一层基膜,它主要由粘多糖和网状纤维网组成,网间有空隙,状如滤纸。基膜的外面即是足细胞。足细胞的小突起相互交错而形成许多裂孔,裂孔大小约20~40nm。足细胞突起的收缩或胀大,可以改变裂孔的大小,从而调节肾小体对过滤物质的通透性。

血液内的物质流经血管球毛细血管时,必需通过毛细血管有孔的内皮、基膜、足细胞次级突起间的裂孔膜,才能到达肾小囊,上述三层膜构成滤过膜或滤过屏障。血液经滤过膜滤出,到达肾小囊腔的液体称为原尿或肾小球滤过液。

若人体尿液中发现血细胞和大分子蛋白质,为肾小球病变:肾小囊只起接收原尿的作用。

以上就是关于血管球基膜镜下表现有哪些,电镜下基膜一般由哪两层构成的全部内容,以及电镜下基膜一般由哪两层构成的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【易百科】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。